Solo Interview

デザイナー 柳原照弘インタビュー

五感の先にある体験価値を描く

SOLO INTERVIEW

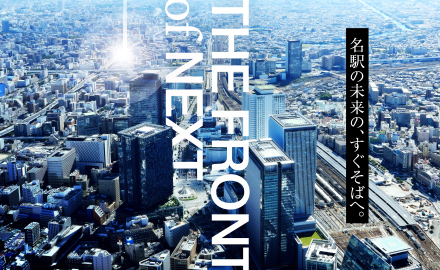

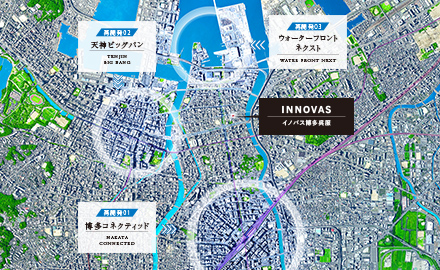

オープンハウスが新たに立ち上げた革新という選択肢を提供するマンションブランド INNOVACIAの第一弾物件となる

「イノベイシア恵比寿」。その共用部設計を手掛けたのは、デザイナー・柳原照弘さん。

共用部に込めた思いや建築への向き合い方について、話を伺いました。

デザイナー

柳原照弘

/ Teruhiro Yanagihara Studio

Teruhiro Yanagihara Studio主宰。プロダクトデザイン、インテリアデザイン、ブランドのクリエイティブディレクション、アートディレクションなど包括的な提案を行う。神戸と仏アルルにスタジオ兼ギャラリースペースVagueを構え、日本、フランス、イギリス、台湾、オランダを拠点に国や文化の境界を越えたプロジェクトを手がける。

1.独立こそが、理想のデザイナーになる唯一の選択肢だった

大学卒業から数年後には独立されていますが、その背景を教えてください。

元々就職せずに独立したいと思っており、正式に事務所として名前を掲げ活動し始めたのが大学卒業から約3年後の2002年でした。

設計事務所で働くことで実務経験は得られますが、デザインの経験を積み上げ、伸ばすにはどうしても自分でやらないといけない。就職するよりも自分でやる方が早いと思ったので、独立することにハードルはあまり感じなかったです。

その考え方は、どうやって生まれたのですか?

大学のときに、普通に就職すると自分が思い描く包括的なデザインを手がけるデザイナーにはなれない、と思ったんです。

きっかけは、北欧での経験でした。アルヴァ・アアルトやグンナー・アスプルンドといった著名なデザイナーや建築家が、建築だけではなく家具やプロダクトの細部までデザインしていて、それが北欧の豊かな日常というライフスタイルとリンクしていることを、短い滞在ながら実感しました。

豊かな日常をつくるためにデザイナーや建築家がいて、テクニカルな専門職ではないですが、空間全体で考えている人が多い。

きっかけは、北欧での経験でした。アルヴァ・アアルトやグンナー・アスプルンドといった著名なデザイナーや建築家が、建築だけではなく家具やプロダクトの細部までデザインしていて、それが北欧の豊かな日常というライフスタイルとリンクしていることを、短い滞在ながら実感しました。

豊かな日常をつくるためにデザイナーや建築家がいて、テクニカルな専門職ではないですが、空間全体で考えている人が多い。

その経験を経て、空間全体に自分の考えていることをデザインしていきたいと考え、それをどこもやっているところがないなと思い、自分でやる選択をしました。

空間全体をデザインすることが大切だと感じたのはなぜですか?

内装だけではなく、目に見えないものも含めて空間だと思ったので、やっぱりそれに携わらないといけないなと。いろいろなディティールや、置かれている家具もそうですし、五感を取り巻く音や香りなども含めてです。

家具をデザインしても置かれている空間に合わないと活かされないですし、インテリアは良くても座り心地の悪い椅子があったら、違和感が出てくるんです。

2.初めから全体を思い描き、細部は解像度を変えて見る

デザインする上で意識していることを教えてください。

自分の思いより、人の思いを受けとめてそれを形にすることを常に考えています。

デザインは自分の価値観を自分で完結させて、それを共感させるものではなく、いろいろな人たちが関わっているものを可視化するための仕事だと思っています。常に人ありき。建物は人がいないとただの空間ですし、そこに誰が携わるかによって空間の質も変わってくるんですよね。

デザインは自分の価値観を自分で完結させて、それを共感させるものではなく、いろいろな人たちが関わっているものを可視化するための仕事だと思っています。常に人ありき。建物は人がいないとただの空間ですし、そこに誰が携わるかによって空間の質も変わってくるんですよね。

人の思いを形にする中で、普段意識して取り入れていることはありますか?

強いて言えば「ずっと想像している」ということですかね。デザインをする、とならなくても、日々ずっとずっと考えていると思います。

この街が都内だったら、この建物だったら、あるいはこの椅子やこのコップが使われたなら。スケールは違いますけど、常に何かしら想像しています。

その想像を活かして、どのように設計しているのでしょうか?

僕の設計はシステム的な手順に沿うものではないので、ルールや手法を決めていません。システムになると、これをAにしてこれをBにするのでこうなる、という答えが出ると思います。図面もそうですよね。システムを組み立てていくので、手法を選択して明確に作り上げていく作業になりますが、僕のデザインはそれをしません。

普段話しているときに、こういう日常の中にこのデザインがあったらいいなと、風景が頭の中に浮かんでくるんです。その体験や空間のイメージから自然に形を導き出すので、決まりきったプロセスはありません。

空間設計とプロダクト設計で、考え方に違いはありますか?

一緒だと思います。わかりやすくお伝えすると、頭の中にパースがあって、パースをすごく上から見たら建築になるし、中に入るとインテリアになる。そこからテーブルの上にいくとプロダクトになる。自分の頭の中で縮尺を変えているだけです。考え方が変わっているわけではなくて、解像度を切り替えて見ているだけです。

ですので、設計するときは俯瞰で見ています。次に外観を考えよう、ではなくて。外観を見ないとな、と思ったら引いているイメージができて、違和感があるな、と思ったら寄っていって、ここに空調が見えるな、動線悪いな、などとシミュレーションをしています。

3.住空間で重要なのは、五感で感じる居心地の良さ

大型の住空間を作るのは初めてだと伺いました。どのように考えられたのでしょうか?

今回の住空間は、戸建てのように特定の人がターゲットではないので、その点で商業空間に近い作り方をしています。

例えばホテルの設計だと、最初の体験価値はインパクトですが、2回目以降は1回目と違う体験価値になるので、インパクトだけを求めると日を追うごとに目新しさが薄れていきます。なので、大切なのは落ち着く空間と人との関わりです。回数を重ねるごとにコミュニケーションが密になり、家に帰ってきたような気持ちになるなど。

住空間も同じで、インパクトよりも住むたびに豊かになる居心地を重視しました。

住空間も同じで、インパクトよりも住むたびに豊かになる居心地を重視しました。

居心地の良い空間はどのように作り出すのでしょうか?

五感全体を使う事で生まれてくると思いますね。例えば、同じ素材、左官・石・カーペットを使ったとしても、そこに音や音の大きさが合ってないと不協和音になりますし、一体感がない空間になります。

空間の認識は、いろいろな五感を融合させて生まれてくる体験価値なので、声や音の響き方も、香りもすごく大事です。聴覚・嗅覚・視覚以外のものも意識して、設計に取り入れています。

空間の認識は、いろいろな五感を融合させて生まれてくる体験価値なので、声や音の響き方も、香りもすごく大事です。聴覚・嗅覚・視覚以外のものも意識して、設計に取り入れています。

それは音が必要ということや、香りを引き出さないといけないという意味ではなく、例えば、歩いているときに床や壁から反響する音もそうですし、決して音響で計画した音だけが全てというわけではなくて。香りもアロマディフューザーで作るのではなく、自然と香りが発生することも大事ですし、それが混ざってくることも大事ですよね。

だから、決して意図して作るものではなく、その空間での体感を想像しながら設計をしています。

だから、決して意図して作るものではなく、その空間での体感を想像しながら設計をしています。

4.何度も訪れたくなる、温かみのあるラグジュアリー空間

本マンションの共用部はどのようなことを意識されましたか?

ターゲットは「これからも駆け上がる人たち」。まだまだ先を目指すアクティブな方がわくわくする空間を目指しました。

例えば、朝早くて夜遅い方もいることを考え、入ると特別な空気感に変わるように設計しています。夜に帰ってきたときは、下を向いてエレベーターに向かうのではなく、ラグジュアリーで豊かな空間に包まれ、ほっとできるように。一方で、朝に外出するときは、暗い場所から徐々に明るくなり活力が出るような空間にしています。

例えば、朝早くて夜遅い方もいることを考え、入ると特別な空気感に変わるように設計しています。夜に帰ってきたときは、下を向いてエレベーターに向かうのではなく、ラグジュアリーで豊かな空間に包まれ、ほっとできるように。一方で、朝に外出するときは、暗い場所から徐々に明るくなり活力が出るような空間にしています。

他にも工夫した点を教えてください。

エントランスからエレベーターまでに距離があるのですが、遠いと感じさせず、距離があるからこそ異なる豊かさを出せるように心がけました。

一般的なエントランスより多くアートを設置していて、行きと帰りに必ず目に入るだけではなく、質量のあるオブジェや平面作品を置くことによって、この空間の中で何かを感じられるようにしています。

歩くと左にアートや彫刻がでてきて、少し進むと目の前に壁掛けがあり、さらに左を向くと別の彫刻がある、という場所や視線が変わるたびに空間が変わる。昼と夜でも変化があり、毎日通るたびに楽しみが生まれる空間にしました。

歩くと左にアートや彫刻がでてきて、少し進むと目の前に壁掛けがあり、さらに左を向くと別の彫刻がある、という場所や視線が変わるたびに空間が変わる。昼と夜でも変化があり、毎日通るたびに楽しみが生まれる空間にしました。

エントランスホール完成予想CG*

エントランスホール完成予想CG*

マンションの共用部で温かみのある空間は珍しいと思いますが、なぜこのようなデザインにされたのですか?

特に高級感のあるパブリック空間のコンセプトは無機質で、ニュートラルなんですよね。なので冷たくなる。

ニュートラルな空間はみんなに受け入れられやすいのではなく、みんなが意識しない空間なんです。銀行やビルのロビーもそうで、入口としての緊張感や高級感を求めるガラス張りなどになり、そこに居心地を求めていない。それ以上のことを空間設計の中にコミットしていない、ということです。でも、居心地が悪いと思って帰る人はいない。

ニュートラルな空間はみんなに受け入れられやすいのではなく、みんなが意識しない空間なんです。銀行やビルのロビーもそうで、入口としての緊張感や高級感を求めるガラス張りなどになり、そこに居心地を求めていない。それ以上のことを空間設計の中にコミットしていない、ということです。でも、居心地が悪いと思って帰る人はいない。

一方、ホテルやレストランはそこに居心地や体験価値がないと、リピートしなくなります。なので今回のエントランスは、一般的なニュートラルな設計ではなく、みなさんが空間をしっかりと意識、認識し、何度も訪れたくなるような落ち着く居心地の良い空間を目指しました。

5.何を置き、何を残すかまで考えた空間設計

共用部には複数のアート作品がありますが、どのように選定されましたか?

イノベイシア恵比寿に住まう方は、本質を理解して新しいものに共感できる方を想像していたので、ステレオタイプな組み合わせではなく、こういう組み合わせもあるんだ、という新鮮さを感じられるようにしました。

例えば、アートは若手の作家を選んでいて、何か気になるようなとっかかりを作れればいいなと。

それにアーティストの国籍や価値観も、作られた時代もバラバラなんです。国籍だと日本、スペイン、アメリカ、デンマークという感じで。ターゲット層、国籍を決めて、日本のアーティストで工芸になることが多いですが、あえてそこをランダムにしています。

それにアーティストの国籍や価値観も、作られた時代もバラバラなんです。国籍だと日本、スペイン、アメリカ、デンマークという感じで。ターゲット層、国籍を決めて、日本のアーティストで工芸になることが多いですが、あえてそこをランダムにしています。

エントランスホール完成予想CG*©Carla Cascales Alimbau ©Isabelle Carr

素材選びにもポイントはありますか?

経年で変化しても価値が下がらないものを選びました。

例えばウールのカーペットは手入れしないと痛んで汚れも目立ってきますが、手入れすれば何百年も使えて、価値が下がらない。石も拭いていくと、色味が変化しますが、それが新しい魅力になる。でもシートだと破けたら終わりになるので、メンテナンス性や耐久性も加味して、長く使い続けられる素材を選んでいます。

例えばウールのカーペットは手入れしないと痛んで汚れも目立ってきますが、手入れすれば何百年も使えて、価値が下がらない。石も拭いていくと、色味が変化しますが、それが新しい魅力になる。でもシートだと破けたら終わりになるので、メンテナンス性や耐久性も加味して、長く使い続けられる素材を選んでいます。

いい建物やヴィンテージ空間にはそういった素材が使われることが多いですよね。住宅は購入されて30年ほど住まれる方もいるので、長く価値を保ちながら、過ごす時間が豊かになる空間を目指しました。

最後に、デザインの力で何を実現したいと考えていますか?

出会った人や空間にどう貢献できるかを考えながら、過去を尊重し、未来へつなげることを意識しています。

デザインするときは、過去と未来を意識しそこで起こる体験を想像します。その想像を重ねることで、新しい体験が形づくられ、そこで過ごす時間が豊かになると考えています。

デザインするときは、過去と未来を意識しそこで起こる体験を想像します。その想像を重ねることで、新しい体験が形づくられ、そこで過ごす時間が豊かになると考えています。

※掲載のエントランスホール完成予想CGは図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なります。また、形状の細部及び設備器機等については省略しております。家具・調度品等の形状・色等は、今後変更される場合があります。

11